2025年2月11日,“数字化发展与管理创新研究组”召开每周例会。本次会议由毕达宇老师主持,张劲松、李超锋、杨单、张楠、马林茂等老师、全体研究生参会。

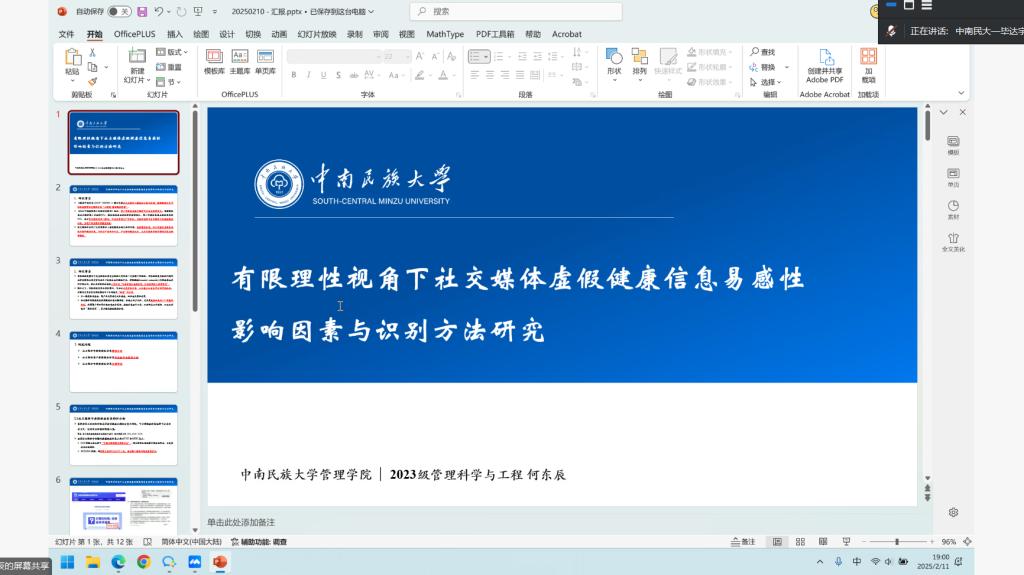

首先,本次组会何东辰和马梦如同学汇报近期论文选题情况,各位老师分别给出意见建议。何东辰同学论文选题汇报内容为《有限理性视角下社交媒体虚假健康信息易感性影响因素与识别研究》。何东辰介绍了选题的研究背景并构思了三个研究问题,详细展开介绍了论文的几个关键部分,包括虚假信息特征的分析方法,虚假健康信息易感性影响因素分析(fsQCA),社交媒体用户虚假健康信息识别(大语言模型)。毕达宇老师认为易感性这个关键词不是专业名词,如何去测量易受影响的程度?框架上实证和模型联系不紧密,大语言模型没有前文模型中提出的部分影响因素比如情感等。马林茂老师认为创新点不明显,前后的逻辑关联还需加强。张楠老师认为题目中的有限理性视角体现不够;框架略显松散,各个部分要联系得更紧密。杨单老师建议数据提前采集会更好一点,可以考虑国产deepseek。李超锋老师强调要明确选题主要解决的问题,研究机制的部分和识别部分衔接需要更加流畅。

马梦如同学论文选题围绕“农民数字素养”这个背景提出研究问题,初步选题为《基于社会网络嵌入的农村居民网络安全风险防范行为及其引导策略研究》。基于扎根理论识别农村居民网络安全风险防范行为,结构方程模型进行影响机理分析,ABM-SD模型进行仿真研究,最后利用因子实验设计法分析引导策略和干预路径。介绍了论文的大致框架。李超锋老师认为目前想法还有点粗略,需要进一步细化将内容融合一下。杨单老师强调提出的网络安全风险防范行为要有文献支撑。张楠老师认为社会网络嵌入是一个理论,但是在文章中体现不足;防范行为影响机理的静态和动态在论文结构上需要调整一下。马林茂老师认为论文结构衔接存在问题,需要进一步完善;网络安全风险和农村居民网络诈骗二者之间不能混为一谈,需要明确防范主体和防范目标。毕达宇老师认为风险和防范行为结合在一起不太合适,对于什么内容进行扎根理论分类需要明确,风险防范行为是依据风险而定的,题目边界不清晰;网络安全风险概念太大,汇报的时候对问题概念的界定一定要明确。

最后,各位同学汇报近期学习情况。研三同学继续推进完善大论文内容,研二同学确定大论文选题,研一同学着手准备小论文。毕达宇老师总结到:同学们在写论文前一定要先把研究问题的概念搞清楚,尝试自己下一个定义;其次,一定要有进度,不能一直停留在一件事上。